「評価ルール」で税額が激変!? |裁判事例から読み解く評価制度の歪み

- 公開日

相続税や固定資産税と聞くと、多くの人は「資産が多ければ税金も高い」と考えるかもしれません。実際には「資産の評価方法」ひとつで納税額は大きく変わる(節税できる)ものです。

例えば、同じ不動産でも評価の仕方によって相続税が数千万円変わることも…。その原因は課税対象となる資産の評価基準をどこに置くかで、納税者と課税当局の見解が真っ向から対立することから生じます。

この記事では、最近注目を集めた2つの裁判事例

- 非上場株の相続税

- 高層建築の固定資産税

を取り上げながら、評価ルールの曖昧さや制度の歪み、そして今後の課題について掘り下げていきます。

納税者が「知らずに損をしないため」にも、知っておくべき論点がここにあります。ぜひ最後まで御覧ください。

■参考記事

・相続課税巡る国税の「宝刀」、続く敗訴 非上場株評価で(日本経済新聞)

・高層建築の固定資産税、所有者不利な算定「適法」 最高裁(日経経済新聞)

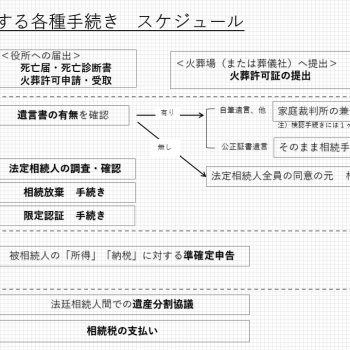

目次

評価ルールの違いが税額に与えるインパクト

一見すると公平に見える税制。実は「評価方法」によって納税額が驚くほど変わることがあります。同じような資産を持っていても、評価の仕方が異なれば課される税額もまったく別物になるのです。

例えば、相続時に評価するケースがあります。一方、不動産オーナーにとっては馴染みのある固定資産税。こちらも、高層ビルの評価方法をどう設定するかで、最大で「11億円以上」の評価差が生じたという実例があるほどです。

される非上場株。このとき選ばれる評価方式によっては、同じ株でも評価額が「4倍以上」も変わ資産評価のルールは、その選び方次第で納税者の負担を大きく左右します。にもかかわらず、その評価方法の決定には「選択の余地」や「運用上のバラつき」が多く存在し、制度としての公平性にも疑問が残る点が課題となっています。

次のセクションでは、こうした評価方式の差異が実際にどのように税額へ影響を与えているのか、実際の裁判事例を通してその構造を解説していきます。

■参考記事

・非上場株の相続税算定に「格差」 方式の違いで評価4倍(日本経済新聞)

事例1:総則6項は「万能」ではない─しかし「適用」が認められた最新判例も

まず最初に取り上げるのは、相続税の世界で強いインパクトを持つ「非上場株の評価」をめぐる裁判事例です。非上場株は市場価格が存在しないため、評価方法の選択が税額に大きな影響を与える資産の代表格といえます。

この分野では、納税者による節税対策と、国税による「是正の一手」との間で、ここ数年、司法判断が注目されてきました。とくに評価方法に異議を唱える際に使われる「総則6項」と呼ばれるルールが争点となることが多く、今回ご紹介する事例もその一つです。

そこで具体的な裁判事例をご紹介する前に、まず「総則6項」とは何か、簡単に解説します。

「総則6項」とは何か?─国税局の「伝家の宝刀」と呼ばれる理由

相続税や贈与税では、資産の評価方法として「財産評価基本通達」に基づくルールが定められています。その中で、異彩を放つのが「総則6項」と呼ばれる特別条項です。

この6項は、通常の評価方法では実態を適切に反映できない場合に、国税庁長官の指示に基づいて「別の評価方法」を用いることを認める例外規定です。簡単にいえば、「通達のルールでは安すぎる/おかしすぎる」と判断されたときに、国税が独自に再評価するための切り札です。

その効力の大きさから、税務の現場では「伝家の宝刀」「最後のウルトラC」などと呼ばれ、特に過度な節税スキームへの国税の対抗策として使われてきました。

代表例としては、高齢者によるタワーマンション購入を通じて相続税評価額を大幅に圧縮する「タワマン節税」に対して、2022年に最高裁が総則6項の適用を認めた判決が出され注目されました。

■関連記事

・【ニュース解説】「不動産小口化商品」市場が急伸中!|相続対策はいたちごっご

最近の裁判事例─「宝刀」の運用に慎重さを求める流れと、適用が認められた最新判決

近年、相続税の現場では「総則6項」の適用をめぐる訴訟が相次いでいます。従来、裁判所は「安易な適用」に一定の歯止めをかける判断を示してきましたが、直近では総則6項の適用を認める判断も現れています。

以下に紹介する2つの裁判例は、同じ「資産管理会社の非上場株評価」をめぐる訴訟でも、1審と2審で評価が大きく割れた点が特徴的な事案です。

◆資産管理会社事件(2025年・東京地裁→東京高裁)

本件では、被相続人の死去前に資産管理会社が新株を発行し、資産構成が変化。これにより、評価額が低くなる「類似業種比準方式」と「純資産価格方式」の併用方式が適用され、結果として相続税が大幅に減少しました。

1審(東京地裁)は、「新株発行は一定の合理性があり、租税回避が主目的とまではいえない」として、国税の総則6項適用を退けました。

しかし、2審(東京高裁)では判断が逆転しました。

高裁は

- 「新株発行は相続税の負担を著しく軽減する目的で行われた」

- 「実際に約48%の税負担軽減が生じており、看過できない不均衡がある」

として、通達どおりの評価は不適当と認め、総則6項に基づく「純資産価格方式」による評価を是認しました。

◆ 仙台薬局事件(2024年・東京高裁)

一方で、同じ非上場株評価でも、実際の売却価格と通達評価額の差だけを理由に総則6項を適用することは認められませんでした。裁判所は「評価差があっても、それだけで著しく不適当とはいえない」とし、国税の主張を退けています。

この2つの事例を比較すると、「評価額の乖離」だけでは総則6項の適用は難しい一方、「節税意図の明確性と税負担軽減の程度」が立証されれば、適用が認められることが改めて確認されました。

司法は単に評価額の低さだけでなく、「行為の目的」「合理性」「実態」を総合的に判断しています。今回の逆転判決は、これまで抑制的な運用が続いてきた中で一つの転換点として注目に値します。

【さらに詳しく】2件の裁判の違いは?

「仙台薬局事件」と「資産管理会社事件」は、どちらも「総則6項」を巡る争いで1審では国が敗訴しましたが、資産管理会社事件は控訴審で判断が逆転し、総則6項の適用が認められた点が注目されます。実はそれぞれの事件が扱った評価対象や、納税者の行動・税務署の主張内容は大きく異なる点もあります。

◆2件の裁判事例の論点比較

このように、「結果」だけで判断せず「争点構造」にも目を向けることが重要です。今回の控訴審判決は、総則6項の適用が慎重な傾向にある中でも、節税意図の明確性と税負担軽減の程度が認定されれば、適用が是認される可能性を示した事例といえるでしょう。

「タワマン判例」との違い──節税目的の「濃さ」が命運を分けた

今回ご紹介した2つの裁判と、2022年に最高裁で総則6項の適用が認められた「タワマン節税事件」では、総則6項の「効き方」が事案ごとに大きく異なる点が非常に興味深い論点といえます。

なぜ、かつては認められた「宝刀」が、多くの事例で裁判所に抑制される一方で、一部では再び適用が認められるのか。この違いを理解する鍵は、「節税目的の明確性」と「行為の異常性・税負担軽減の程度」にあります。

▼タワマン節税事件では…

- 相続直前に高層マンションをローンで購入

- 被相続人は高齢で、返済能力も実質的にない

- 取得価格に対して、相続税評価額が著しく低い(2億円→約2,000万円)

- 評価額の差を利用して相続税を大幅に減らすスキームが明白

このように「節税以外に合理的理由が見当たらない」というほどの明白な意図が見て取れました。その結果、最高裁は「総則6項の適用は妥当」と判断したのです。

▼仙台薬局事件・資産管理会社事件では…

仙台薬局事件では、資産評価と取引価格に乖離があったとしても、それは通達上の想定範囲内とされ、「異常性」までは認められず総則6項の適用は否定されました。

一方で資産管理会社事件は、1審では同様に「節税が主目的とはいえない」と判断されましたが、2審(東京高裁)では「節税目的が明確で、税負担を著しく軽減する行為であった」と認定され、総則6項の適用が認められました。

つまり、同じように評価額が大きく乖離した事案でも、

- 節税の意図の濃さ

- 税負担軽減の程度

- 行為の合理性の有無

が複合的に評価され、結論が大きく分かれています。

この違いは、今後の相続税対策を考

える上でも非常に重要です。評価額の乖離だけでなく、「行動の合理性」「背景事情」「意図の明確性」が問われる時代に入ったといえるでしょう。

◆総則6項適用をめぐる主要3事例の比較

事例2:なぜ同じビルでも税額がここまで違う?─固定資産税評価を揺るがす「構造の選び方」

固定資産税の評価において、建物の「どの構造を基準にするか」が大きな争点になるケースがあります。 特に高層建築のような複合構造家屋では、この判断ひとつで税額が何億円も変わることがあります。

ここでは、固定資産税を大きく揺るがした「評価方式の違い」について、実務で争点になっている評価方式の違いについて、詳しく見ていきます。

■参考記事

・高層建築の固定資産税評価額、算定方法巡り最高裁で弁論(日本経済新聞)

「低層階方式」と「床面積方式」の違いとは?─評価方法で11億円の差も!

高層ビルのような大規模建築では、建物の階層によって構造が異なる「複合構造家屋」が一般的です。例えば、1階から5階は鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)、6階から上は鉄骨造(S造)というように、建物内で「建築構造が混在」しているケースが少なくありません。

ここで問題になるのが、「この建物の主な構造は何か?」という判断です。なぜなら、どの構造を「基準」として資産評価するかによって、固定資産税の額が大きく変わるからです。

さらに具体的に見ていきましょう。

▼低層階方式

- 建物の下層階の構造(=支える骨格)を「主たる構造」とみなして全体を評価

- 耐用年数が長く、評価額は高くなりやすい

- 例:1~5階がSRC造の場合、SRC基準で建物全体を評価

▼床面積方式

- 全体の床面積の大部分を占める構造を主とする方式

- 上層階に軽い構造(S造)が多ければ、耐用年数が短く、評価額は下がりやすい

- 例:6~25階がS造で床面積が58%なら、S造基準で評価

実際、この方式の違いによって評価額に最大で約11億円の差が生じた事例(参考記事)がありました。構造が違えば耐用年数も補正率も変わるため、建物の「見た目」は同じでも、課税評価はまったく異なる結果になるのです。

裁判事例:2025年最高裁判決の要点─「低層階方式は適法」との明確な判断

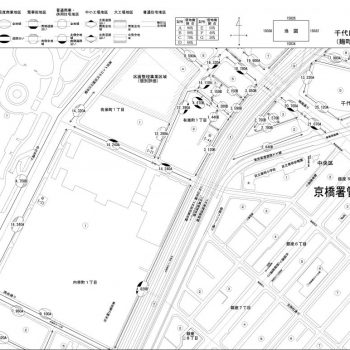

2025年、三菱UFJ信託銀行が大阪市・広島市を相手に提起した3件の訴訟において、「低層階方式を用いた評価額が不当に高い」として、評価方法の適法性が争点となりました。

しかし最高裁は、「建物の荷重を支えるのは最終的に低層階であり、評価基準として合理性がある」と判断。 自治体側の評価方式は「許容される」とする結論を下したのです。

裁判官の中には「床面積方式が妥当では」とする反対意見も出ており、 この問題がまだ「評価の個別裁量の域を出ていない」ことも示唆される判決となっています。

この判決によって、それまで議論が分かれていた「主たる構造の見方」について、国としての統一的な見解が示された形になりました。

この裁判でのポイントは以下の通りです。

▼判断のポイント①:「構造の支え」としての合理性

最高裁は、建物全体の荷重や構造的安定性は最終的に「低層階」に依存していると指摘しました。たとえ上層階の構造が軽く、床面積が広かったとしても、建物そのものの命を支えるのは下部の堅牢な構造であると判断したのです。

つまり、評価上の「主たる構造」は構造的役割の重要性に着目して判断されるべきであり、床面積の大小ではないという論理です。

▼判断のポイント②:補修・維持可能性も考慮

判決では「低層階が健全であれば、上層階の劣化部分は補修等で建物としての使用が継続できる」という点も強調されました。

この視点に立てば「構造の耐用性=建物全体の耐用性と見なすことは合理的だ」とする考え方に説得力が出てきます。

▼少数意見(草野裁判官):納税者の「予測可能性」を懸念

一方で、反対意見を述べた草野耕一裁判官は、「評価方式に関する明確なルールがないまま、自治体(徴税側)の裁量で大きく税額が変わるのは問題」と指摘。

納税者にとって、事前に課税額の見通しを立てにくい「ルールの不透明さ」こそが本質的リスクだと警鐘を鳴らしました。

法的には正しいが、制度として納得できるかは別問題

この最高裁判決によって、「低層階方式」は明確に「適法な評価手法の一つ」として認められたことになります。これにより、これまで自治体によって判断が割れていた状況には、一定の「国としての統一基準」が示されたと言えるでしょう。

ただし、その裏で浮かび上がったのは、そもそもの評価ルール自体の曖昧さと、自治体ごとの運用差です。同じような構造の建物であっても、評価方式が異なれば課税額は大きく変わってしまう。しかもその方式は、納税者が事前に選べるものではなく、自治体(徴税側)の判断基準によって決まるのです。

これはつまり、納税者がいかに真面目に申告しようとも、「どこに建てたか」「誰が評価するか」によって負担が変わってしまうという、不確かで不公平な現実を意味します。法的には正しい。しかし、制度として納得できるかは別問題。この判決は、そんな評価制度のほころびを明らかにした点で大きな意味があるといえるでしょう。

なぜ裁判所の判断が分かれたのか?

今回最高裁が「低層階方式は適法」と判断する以前、下級審ではこの評価方式をめぐって、判断が真っ二つに分かれていました。

▼大阪高裁(2023年1月判決)

大阪高裁は、低層階方式に対して「建物の重さを支える構造部分が要であると考えるのは、一定の合理性がある」と判断し自治体の評価方法を支持しました。

建築構造の専門性に一定の理解を示しつつ、評価基準に絶対的な明確性がない中でも、評価者(自治体)側の判断として筋が通っているというスタンスでした。

▼他の裁判所の判断は…

しかしそれ以前の2022年12月の大阪高裁判決や、2023年3月の広島高裁判決では、低層階方式は「主たる構造の判断として不合理である」として、評価を違法と判断しています。

特に問題視されたのは、「床面積の58%以上がS造(鉄骨造)で占められているのに、なぜSRC造(鉄骨鉄筋)で建物全体を評価するのか?」という点です。納税者側から見れば、それはまさに「現実に即していない評価」に映ります。

このように判断が割れる背景には、どこに重きを置くかという価値観の違いが見て取れます。自治体や建築技術的な観点に立てば、「構造的に建物を支えている低層階」に着目するのは合理的です。

一方で、納税者の視点に立てば、「建物の大部分を占める上層階(S造)を基準にするべき」という主張には生活者としての実感があります。

さらにもう一点、重要な視点は「課税制度としての予測可能性」です。納税者があらかじめ自分の税額をある程度見通せなければ、公平な制度とは言いがたい、というものです。

これは単なる技術的評価の話ではなく、税制度の信頼性や納得感をどう担保するかという、もっと根本的なポイントといえるでしょう。

共通の問題点─評価ルールの「曖昧さ」と「ばらつき」が生む不公平

ここまで見てきた2つの事例─非上場株の相続税と、高層建築の固定資産税の算定方法の妥当性を問う裁判。一見まったく異なるように見える事案かもしれません。実はこれらのテーマには共通する「深い課題」が潜んでいます。それが「評価ルールの曖昧さ」と「運用のばらつき」です。

「同じ資産でも、評価の仕方で税額がまったく違う」という現実

非上場株の評価では、企業の規模や構成に応じて「類似業種比準方式」や「純資産価額方式」などが選ばれますが、選択の裁量が広いため、恣意的な評価が可能な余地があると指摘されています。

高層建築の固定資産税では、自治体によって主たる構造の認定基準が異なることが明らかになりました。建物の構造が同じでも、評価方法が違えば税負担に大きな差が出る─そんな事態が現実に起きているのです。

▼用語解説:「類似業種比準方式」と「純資産価額方式」とは

●類似業種比準方式:

事業内容が似た上場企業の株価を参考に、収益力や成長性を考慮して株価を評価する方法です。例えるなら、売れ筋商品の価格から、まだ値段のない商品の価値を推測するイメージです。

●純資産価額方式:

一方の純資産価額方式は、会社が持っている全ての財産(土地、建物、現金など)から、借金などのマイナス要素を差し引いた「純粋な財産(純資産)」の金額をベースに、株価を評価する方法です。会社の「持ち物(資産)」の価値を差し引きしながら積み上げて測るイメージです。

どちらの方式が用いられるかは、会社の規模や業種などによって異なります。非上場株式の価値を理解する上で、これらの基本的な考え方を知っておくと良いでしょう。

「どこに住み、どの方式を使ったか」で納税額が決まる制度でいいのか?

制度の本質は、公平・公正であること。しかし現状は、「どの自治体に建物があるか」「どの方式を使えるか」といった、制度外の要因によって税負担が決まるというきわめて不透明な仕組みになりつつあります。このままでは、納税者の納得感が得られないどころか、税制度そのものの信頼性すら揺らぎかねません。

評価ルール見直しの兆し─国も「異常」に気づき始めた

こうした評価ルールの「ゆがみ」に対して、いま国レベルでも本格的な見直しの気運が高まりつつあります。

まず、2024年には会計検査院が明確な問題提起を行いました。非上場株の相続評価において、採用する方式によって評価額に大きな格差が出る実態を「制度上の不整合」として指摘。これは、これまで現場レベルでは「黙認」されてきた課題に、行政機関が公式にメスを入れた初めての事例とも言えます。

さらに、国税庁も動き始めました。財産評価基本通達、特に「総則6項」や「類似業種比準方式」に関して、実態に即した再設計の必要性を認識し見直しを視野に入れていると報じられています。

そして、総務省もまた、固定資産税の評価基準について各自治体での運用状況を精査。地域ごとの「勝手な判断」によって税額が左右されることのないよう、全国的なルールの統一化に向けた方針を打ち出し始めています。

つまりこの数年で、国の中枢もようやく

- 「制度としての公平性」

- 「課税の予測可能性」

- 「納税者の納得感」

といった観点に、本腰を入れ始めた-そんな流れが見えてきています。

補足:固定資産税評価は「選択」ではなく、あくまで自治体判断

本文で紹介した固定資産税の評価方式(「低層階方式」「床面積方式」)については、相続税のように納税者が自ら選択できるものではありません。固定資産税は、各自治体が評価額を算定して課税する「賦課課税方式」であり、評価方法も自治体側の判断によって決まります。

そのため、「どちらの方式を選べば得か」といった視点でコントロールできるものではなく、あくまで課税額に不服がある場合に、評価審査委員会へ申し出る形の「受けの対応」が基本です。しかも、評価の見直しには専門的な判断が必要とされ、実際に争いになるのは、大規模な建物などに限られることが一般的です。

一般の方にとっては馴染みが薄いテーマかもしれませんが、「同じ構造でも、評価のしかた次第で税額が変わる可能性がある」ということは、制度の透明性・予測可能性の観点で、重要な論点といえるでしょう。

評価方式の説明責任とリスク回避のための備え

ここまで見てきた通り、評価ルールの解釈や運用には、想像以上に「揺れ」があるのが実情です。そして、裁判例が示すように「グレーゾーンに見える節税策」は、時に税務当局の強いチェックを受けることもあります。

では、こうしたリスクを踏まえ、納税者側としてどのような備えが求められるのでしょうか。

評価方式の採用には「説明責任」が伴う

相続税における非上場株式の評価では、会社の規模や構成、株主構成などに応じて、「類似業種比準方式」や「純資産価額方式」など、評価方式が適用されます。

これらは、評価通達に基づき客観的な要件に応じて決まるものであり、相続発生時に納税者が「自由に選べるというよりも、一定の条件により適用される評価方式が決まる」と理解するべきです。

一方で、オーナー経営者が生前に会社の資産構成や収益構造に影響を与える判断(たとえば新株発行や資産の組み換え)を行った結果、後の相続時に適用される評価方式が変わることは十分にあり得ます。

そのため、納税者(相続人)としては、通達に基づいて評価した結果であっても、税務当局から「意図的な節税」と疑われないよう、その背景や合理性を事後的に説明できる体制を整えておくことが重要です。

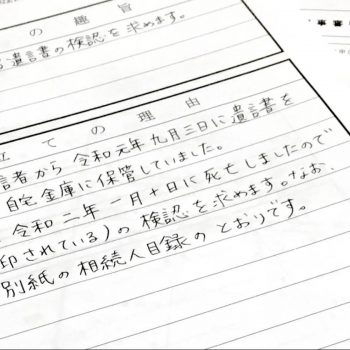

選択の背景や合理性を説明できるように、以下のような記録を残しておくことがトラブル回避のポイントになります。

- 顧問税理士との相談記録

- 株式評価の根拠となる財務資料や事業計画書

- 他の評価方式では適切に評価できなかったと判断できる補足資料

- 相続人として通達に則って評価したことを補足する説明書

会社の意思決定と、相続人による評価行為は本来、別の主体によるものです。税務否認リスクを回避するためには、「節税目的で会社が動いた」と見られないための距離感と、相続人側の丁寧な説明責任の履行がカギとなります。

◆補足:

固定資産税の評価方式は、相続税と異なり「納税者が自由に選択できる制度」ではありません。評価額は自治体の判断によって決定され、納税者側が方式を選べるわけではない点にご留意ください。

長期目線の資産設計こそ、リスクヘッジになる

節税のために短期的に資産を動かす─そのような「その場限り」の対策は、今やリスクのほうが大きい時代といえるでしょう。

むしろ今こそ、

- 資産を誰にどう移すのか

- 何年後にどんな課税リスクがありそうか

- 制度改正にどう備えるか

といった、中長期のストーリー設計こそが本質的な対策になってきています。

信頼できる専門家と組むことが何よりの備え

評価ルールは、税法の中でもとくに「読み解きが難しい」領域です。一見節税に見える施策でも、細かい部分で否認されるケースは少なくありません。だからこそ、制度の細部に精通した専門家とタッグを組むことが欠かせません。

「評価ルールに強い専門家と、何を、どう守るかを一緒に考える」──これが「攻めと守り」を両立させる最良の対策といえるでしょう。

よくある質問(Q&A):理解をさらに深める

本記事で評価ルールの違いや裁判事例を読み進める中で、

- 「これは自分にも関係あるのか?」

- 「実際にどう備えたらいいのだろう?」

と感じた方も多いかもしれません。

ここでは、そうした疑問にお応えする形で、さらに理解を深めるためのポイントをQ&A形式でまとめました。

Q1. 総則6項は、すべての相続に関係ありますか?

回答:

いいえ、総則6項はあくまで「通達通りの評価では著しく不適当な場合」に限って、適用されるものです。通常の相続で問題なく評価されている限り、いきなり適用されることはまずありません。ただし、過度な節税が疑われる場合には国税が検討に入ることがあります。

Q2. 固定資産税の評価方法は自治体によって違いますか?

回答:

はい、自治体によって異なるのが実情です。現時点では「主たる構造」の判断基準に統一ルールがなく、自治体の裁量で評価されているためです。そのため、建物の構造は同じでも、所在地によって課税額に差が出る可能性があります。

Q3. 今回の判決で評価ルールは変更、見直しはありますか?

回答:

評価ルール自体がすぐに変わるわけではありませんが、会計検査院や最高裁の指摘を受けて、国税庁・総務省ともに見直しの検討を始めています。特に「納税者の予測可能性」「自治体ごとのばらつき」への対応は今後の焦点といえます。

Q4. 具体的にどう備えればいいのでしょう?「普通の相続」や「所有のビル」でも注意すべきでしょうか?

回答:

評価方式が争点になるのは資産規模が大きくなったときが多いです。とはいえ、「知らずに不適切な方式を選んでいた」「節税目的と疑われる行動があった」などでチェック対象になる可能性は誰にでもあります。専門家と早めに相談し、評価の理由や選択過程を記録に残すことが最大の備えになります。

さいごに:見直される評価制度、その先にある税務戦略とは

税務の世界で語られる「節税」という言葉は、ときに「抜け道」や「うまくやること」として軽視されがちです。しかし、本来の節税とは、「正しい理解と正しい選択」で過剰な納税を避けることに他なりません。

今回取り上げた2つの事例─

- 非上場株の相続税評価

- 高層建築の固定資産税評価

は、まさにその「正しい理解と正しい選択」が命運を分けた象徴的なケースでした。

評価ルールは、制度として存在していても、その運用には「グレー」が存在し、場合によっては税務当局との見解のズレが生まれることもある。そして、そうしたズレが大きくなれば、時にそれは訴訟というかたちで顕在化することすらあるのです。

これから税務の世界は、ますます「透明性」と「合理性」が問われる時代に入っていきます。

納税者側が制度の「仕組み」を理解し、その中でどう動くかを選べる力─それが、税負担を最適化し、リスクを回避し、安心して資産を承継するための最大の武器になります。

節税には、場当たり的な対応ではなく、制度を理解した上での計画的な設計が求められます。それを、今回の2つの判例が私たちに教えてくれているのかもしれません。

底地・借地借家・相続問題でお悩みの時は、ニーズ・プラスにお任せください!

ニーズ・プラスは、東京や千葉、埼玉、神奈川を中心に、数多くの物件を取り扱い、豊富な実績とノウハウを有しています。

底地・借地借家・相続問題でお困りの地主さん・大家さんとひとりひとりじっくり向き合い、ご要望をお伺いした上で、内容に沿った最善の解決策をご提案致します。解決の難しい問題は、多様な知識を活かしながら、複雑化してしまったトラブルをスムーズに解決へと導きます。

弊社をご利用いただいたお客様からは、「トラブルを円満に解決できてよかった」「難しい取引も、すべてお任せできて安心できた」などと喜ばれております。

底地・借地借家・相続問題についてのお悩みは、ニーズ・プラスへご相談ください。